受験生の方へ

在校生の方へ

保護者の方へ

企業の方へ

一般の方へ

卒業生の方へ

お問合せ

令和7年8月 発行

校 長 片山 佳樹

最近、我が国の競争力の低下に伴いイノベーションの創出が声高に求められ、そのために科学の重要性がクローズアップされますが、不思議に工学の重要性という言葉はあまり聞こえてきません。我が国では高校まで科学の基礎を学びますが、工学は全く学びません。では科学と工学は何が違うのでしょうか。例えば川を見ているとします。川というのは水が高地から低地に流れる自然現象ですが、同時に社会的概念でもあります。そこには、人の暮らしや社会の中での位置付けが無意識の中に含まれています。そこから川に飛び込んでみます。すると、自分を包むものは物質としての水です。科学では、この物質としての水を研究します。一方、工学も同じく水を研究します。その態度もレベルも全く変わりません。すなわち工学者にも科学者と同等の資質が求められます。一方、工学ではそれと同時にこの水が構成している川を念頭に置いて水を研究します。これが科学と工学の違いと言えるでしょう。工学は科学的研究を通して常に人間社会を見ています。科学は客観的なもののみで構成されますが、工学には価値判断が付随します。つまり工学の研究者は常に自分の研究の是非とそこから生み出される価値を見ていなければなりません。そのためには、工学者には、科学者としての能力に加えて、物事の価値を評価できる見識が求められます。工学は単純な技術論や実用的スキルではありません。人にとって何が本当に良いことなのかを追求する奥深い学問です。高専は工学者育成のための高等教育機関です。これからの世界を人間にとって本当に良いものにできるかどうかは工学にかかっています。高専で学び、本当の価値を生み出せる人になってほしいと思います。

情報システムコース 松久保 潤

AIは現代社会に浸透し、その能力は急速に発展しています。一方で、生成AIの便利さが不正に利用された事例、生成AIの出力を鵜呑みにして生じたトラブルの事例もあります。ここでは、「人間が知を実践する能力をAIがどのように強化しうるか」を考察したいと思います。

まず、AIが膨大な情報を瞬時に処理できることは、我々が多くの時間と労力を費やす「情報収集」「要約」「アイデア出し」といった活動を効率化する可能性を秘めています。しかしながら、我々には、AIが提供する情報を批判的に吟味し、自分の言葉で再構築する能力が欠かせません。なぜなら、AIは、情報を「生成」できても、知識を現実世界で「実践」できないからです。

知の実践とは、獲得した知識を基に自ら問いを立て、論理的に思考し、問題解決のために応用し、創造的な価値を生み出すプロセスです。これは、複雑な倫理的判断や、予測不可能な状況への適応、そして他者との共感を通じた協働といった、人間特有の能力に根ざしたものです。

知の実践にAIを活用するには、AIの倫理的利用法を学び、効果的な問いの立て方を習得し、AIで代替できない「思考のプロセス」「批判的考察能力」が必要になります。

AIの発展は、我々に「真の知的さ」の意味を問いかけています。AIとの協働を通じて、我々はより深く思考し、創造性を発揮し、知を実践する能力を磨き上げていくことが求められています。

(記事の内容に即して顔写真を作成してみました。)

寮務主事 小清水 孝夫

学生寮に関わる業務を続ける中で、自身の寮生活について思いを巡らせることがあります。『志遠』第88号(令和6年8月発行)の「寮務主事所感」では、本校在学中に経験した短期寮について紹介し、「それが唯一の寮生活だった」と記しました。しかし後に振り返ると、もう一つの寮生活があったことを思い出しました。本校4年次、夏季休業中に参加した東京の某時計メーカーでの学外実習での社員寮での寮生活です。初めての東京、全国から集まった高専生との交流は、今も鮮明に記憶に残っています。長年心にあった「もう一度訪れてみたい」という思いを、先日ようやく実行しましたが、社員寮は既になく、市民公園として整備が進められていました。「もう少し早ければ」と悔しさも残りますが、今回の経験から「思い立ったが吉日」という言葉の重みを改めて感じました。皆さんも、心に残る場所があれば、ぜひ一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

(写真は、社員寮付近の風景です。夕日がきれいだったのが印象的でした。)

電気電子コース 中山 俊太朗

初めまして、4月に電気電子コースの助教として着任しました中山俊太朗です。タイトルにもある通り、私は北九州高専の卒業生で、10年ぶりに母校に帰ってまいりました。高専卒業後は、大学へ編入、一般企業への就職、さらには国立研究所での研究活動を経て、北九州高専に着任しました。

これまでは電力とAIを掛け合わせた研究を行ってきました。近年導入量が増えている太陽光発電は天気によって出力が変化するため、安定的に電気を使うためには、その出力の予測が重要となります。この予測をAIの利用により行ってきました。また、電力市場の価格予測や電気自動車のバッテリーの劣化予測もAIの利用により行ってきました。AIがどんどん身近になっていますが、少しでもその魅力をみなさんにお伝えできればと思います。

最後になりましたが、高専の卒業生として自分が経験したことを活かしながらみなさんのお手伝いができればと思います。一緒に頑張りましょう!

情報システムコース 横田 篤紀

私は米子高専を卒業後、大学への編入、企業での研究開発、さらに大学の研究員を経て、この4月より北九州高専の情報システムコースに助教として着任いたしました。

私の高専時代を思い返してみると当時所属していたバドミントン部での活動が一番記憶に残っており、当時から強豪校であった北九州高専にも練習試合で訪れたことをよく覚えています。当時はまさかその北九州高専で教員として働き、さらにはバドミントン部の顧問まで務めることになるとは夢にも思っていませんでした。まさに巡り合わせの不思議を感じます。

また、高専時代の記憶でもう一つ強く印象に残っているものは当時の恩師が私にかけた「工学は人々の幸福を追求する学問だ」という言葉です。これは今でも私の心に深く残っています。この言葉を胸に、教育・研究・部活動を通じて、学生の皆さんの高専生活と私の第二の高専生活がお互いに充実した実りあるものとなるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

一般科目 石川 源一

令和7年度4月より本校一般科目(英語)に着任いたしました。前任校であります宇部工業高等専門学校では約5年半にわたり教壇に立ち、学生と共に学び、成長する日々を過ごしてまいりました。

高専に通う15歳から20歳前後の学生は、多感で大きく成長する時期を生きています。そのような時期に関わる教員として、学生一人ひとりの歩みに丁寧に寄り添いながら、学ぶ楽しさやできるようになる喜びを一緒に分かち合っていきたいと考えています。日々展開される専門的な学習内容に難しさを感じる事もあるかもしれませんが、小さな「わかった」の積み重ねがやがて自信となり、次の一歩へとつながります。

学生を取り巻く社会は依然として日々変化し続け、求められるスキルも多様化しております。進学や就職だけでなく、将来を見据えた多様な学びを提供できるよう尽力させていただきます。

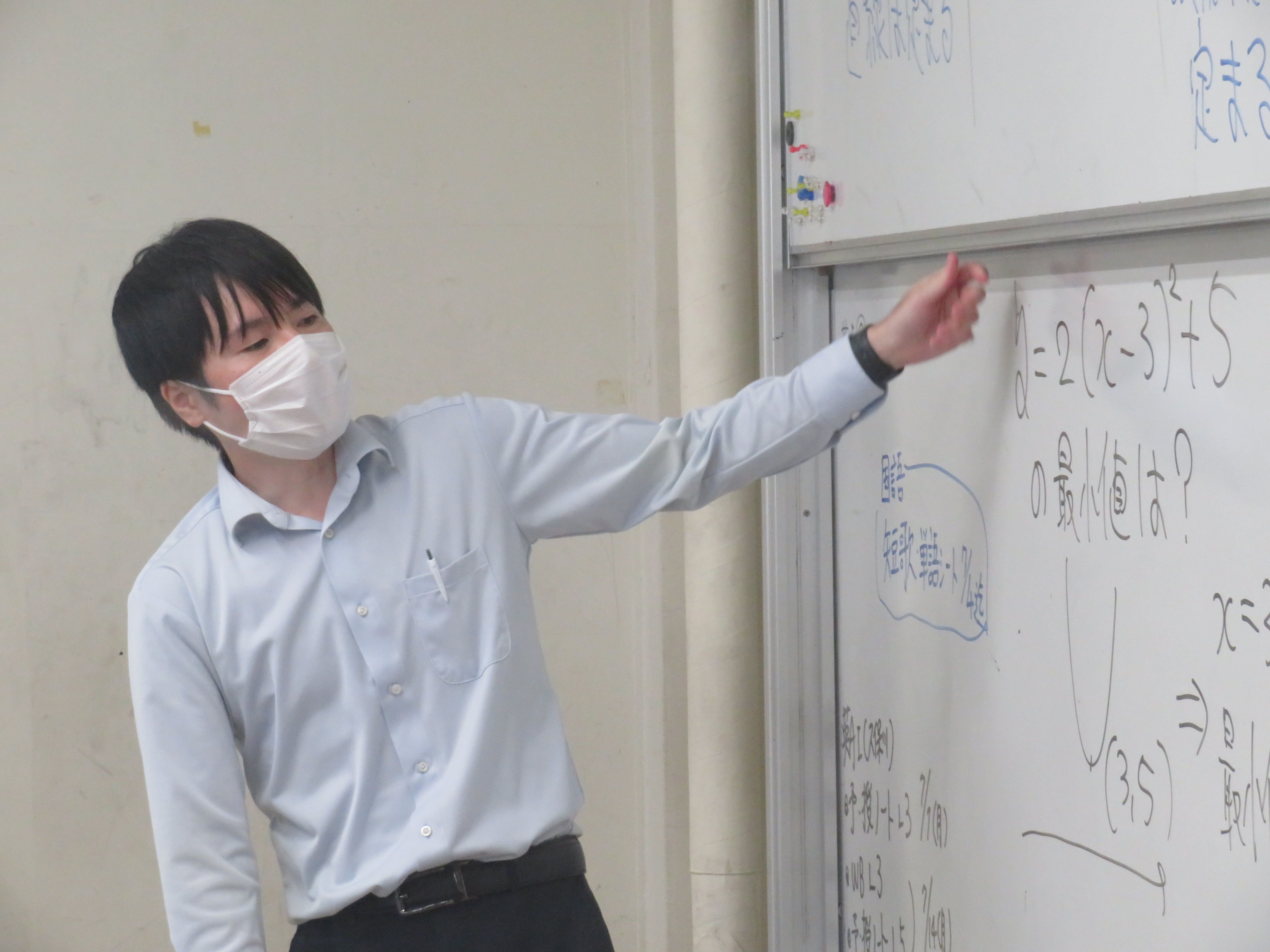

一般科目 花元 誠一

今年度4月より北九州高専の一般科目の数学を担当します花元です。これまでは山形県の鶴岡高専で教えていましたが、地元・福岡に戻って教壇に立てることをとても嬉しく思っています。小倉でうどんを食べた瞬間、「あっ、帰ってきたな」と実感しました!

数学は難しい、苦手と感じる人も多いと思いますが、その分「なるほど!」と感じられる瞬間がたくさんある科目でもあります。考え方や視点を変えることで、新しい発見がどんどん生まれる、奥深い面もあります。そんな数学の魅力も伝えていけたらなと思います。

皆さんと一緒に成長していけることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。

一般科目 松本 孝文

4月に着任しました数学担当の松本です。微分方程式を代数幾何学の観点から研究しております。

私が数学を好きになったきっかけは、微分積分を学んだことです。複雑に思えた現象や量がひとつの数式で表されることに感動し、それ以来、自分でも数式を用いて何か記述できないかと思考を巡らせたり、数式のもつ意味やイメージを考えたりするようになりました。そんな数学が好きな私ですが、数学をスラスラ理解できるかと聞かれたら、全くそんなことはありません。新しく何かを勉強する際は、「何もわからん」とひたすら連呼しています。連呼しながらも考え続けていると、急に理解できる瞬間が訪れます。その瞬間を求めて数学を続けていると言っても過言ではありません。

皆さんの高専での数学ライフはいかがでしょうか?順調なら何よりです。「何もわからん」という人は仲間です。理解できるその瞬間を一緒に追い求めていきましょう。よろしくお願いします。

1年4組 川口 幸輝

私は進路を決める際に、進学先では自由な学校 life のもと夢に向かって進んでいきたいと思っていました。それを体現できるのが北九州高専であると私は思います。

この三ヶ月間で体育祭、中間考査を終え北九州高専の魅力を大きく二つ見つけることができました。

一つ目は学生の主体性の高さです。体育祭では1から100まで全て学生が取り組み、行事を行っていました。北九州高専は一人一人が活躍し、主体性が磨き上げられる場です。この学生の主体性はある意味、異常だとおもいます(笑)

二つ目の魅力は一人一人の個性が輝いているところです。五年制であるため、学生一人一人がのびのびしており、自分の好きなことを全力で取り組んでいるように感じます。また先生や先輩との距離が近く、色々な人と幅広く関わりをもちながら、個性を生かすことができています。

私はこの学校で、将来の夢に向かって有意義な学校生活をおくりたいと思います!

1年5組 河崎 里穂

私は入学当初、高専の勉強は難しいと聞いていたので学習面に不安がありました。ですが、分からない問題があったら積極的に友達同士で教えあったり、先生に聞きに行くと分かるまで丁寧に教えてくれたりと、質問しやすい環境が整っているところにありがたさを感じました。また、高専ならではの専門的な実習で様々な分野の知識が身に付き、勉強の楽しさを実感しました。

私が三か月間の高専生活で印象に残っていることは、体育祭です。一年生から五年生が団結し、絆が深まっただけでなく、上級生の美しい演舞や努力を見て、高専に入学して本当に良かったと感じました。

最初は中学校の時との違いで戸惑うこともありましたが、友達や先輩方、先生方の面白さや優しさに支えられ、充実した高専生活が送れています。高専でしか得られない、専門的な実習で培う経験は、将来の自分を支えてくれると確信しています。そして、そのような有意義な五年間を、これから全力で楽しんでいきたいと思います。

男子寮長 機械創造システムコース5年 岩男 凌介

_1.jpg)

私が入寮した頃の寮では、先輩が後輩に生活のいろはを教える過程や行事で交流の機会が多く、活気溢れる寮でした。しかし、コロナ禍の影響によりこれらの対面での指導方法は見直され、寮生会行事も中止が相次ぎました。

男子寮長に就任後は、寮生会行事の対面開催を再開し、学年の枠を超えた交流が生まれるような企画を目標に運営にあたりました。どの行事も最新の記録は3年前や5年前という状態であったため、実施要項、進行、準備の大半を刷新する必要がありました。時間や予算、寮生に楽しんでもらえるかなどの調整は大変でしたが、行事を楽しむ寮生の姿を見るとやってよかったと達成感を感じることができました。

コロナ禍は活動の制限を与え、様々なものを私の生活から奪っていきました。しかし、会えない期間が続いたからこそ対面で活動できる当たり前の大切さを学びました。故に、これからも対面による交流にこだわった寮運営に努めていきたいです。

知能ロボットシステムコース 渡邊 厚介

某ベンチャー企業や複数の大学で研究開発に従事した後、R6年10月より知能ロボットシステムコースに着任し半年が経ちました。機械・制御系が融合した当コースですが、材料科学が専門の私が異分野融合を実践しながら脱炭素社会へ貢献することが、当高専に新たな風を入れながら、固定概念にとらわれない新たな(多角的な)思考を高専生にも伝えられると考えています。企業に限らず組織のKey Personは技術・知識はもちろん、新たな思考を有した上でよく観察・思考し、コミュニケーション・挑戦(と失敗)をします。高専で勉強しながらもまずは世の流れを見て感じ、自身で何ができるか、何をすべきかを考え行動することから始めてみてください。このときの失敗は必ずプラスになります(私も数多くの思考と挑戦・失敗が今に活きています)。ぜひ新たな思考を取り入れて経験を積み、日本の未来を切り拓ける人間になることを期待しています。

機械創造システムコース 島本 憲夫

私の専門は流体力学ですが、企業にいる時は、機械学習の基礎研究やIP電話システムの実用化開発など、また大学では、物質の拡散速度を予測する数式を作る、血栓ができる過程をコンピュータでシミュレーションする等、自分の専門とは全く違った仕事を経験してきました。経験のない仕事をする際には、当然、知識がありませんから、自分で勉強するしかありませんが、新しいことに挑戦すると、色々なことに興味が持てるようになります。興味は次の学びの推進力になります。自分で学ぶことは、その時に得られた知識は勿論ですが、自分で学んだという経験の蓄積が、その後、とても価値のある財産になります。高専は、大学と違って学生と教員との距離が近いので色々な話が聞けますし、勉強したいことがあれば、それを自分で学べる環境が揃っている場所だと思います。学生の皆さんには、幅広く色々なことに興味を持ってもらい、この北九州高専を、学び方を経験できる場として大いに活用してもらいたいと思っています。

体育局長 機械創造システムコース4年 松原 広明

皆さんこんちには!今年度体育局長を務めさせていただいております、機械創造システムコース4年の松原広明です!

初めに、今年度体育祭にご来場していただいた皆さま、心より感謝申し上げます。体育祭を運営して、北九州高専の先生方や学生会員たち、先輩、後輩など多くの方々に支えて頂き、また近隣の住民の方々やお店のご協力があって、例年体育祭ができているということをひしひしと感じました。

昨年までの伝統を踏まえつつ、新たな企画も加え、今年の体育祭をより面白く、より多くの人が楽しめる行事にしようと学生会一同で準備を進めました。

天候不良による延期などのトラブルもありましたが、学生会員全員が最後までやり抜き、大成功を収めることができました。

その裏には、見えないところで尽力してくれた仲間の努力があります。

今回の経験を通して、「仲間と力を合わせることの大切さ」「本気で取り組むことの楽しさ」を学びました。

学生会での経験は間違いなく、一生の財産です。支えてくれたすべての人に感謝します。